Николай Кузнецов о жизни в состоянии слепоглухоты, увлечении восточным правом и творчестве

Николай Кузнецов многогранный и талантливый человек. Когда я только познакомился с ним, был удивлён глубине его познаний, жажде открыть новое, и не просто — а докопаться до сути. Причём взгляд его чаще устремлён не в сторону Запада, как бывает, пожалуй, даже слишком часто, а в сторону Востока. Мудрость древних китайцев, японцев, вообще всего этого полузагадочного мира наш сегодняшний собеседник изучает через труды мыслителей и поэтов. И даже поступив на юридический факультет, стал дополнительно для себя изучать… основы восточного права. И читает лекции о нём своим однокурсникам, причём, по глубине они не уступают профессиональным лекторам (в чём убедился и я сам, когда Николай прислал одну из них)!

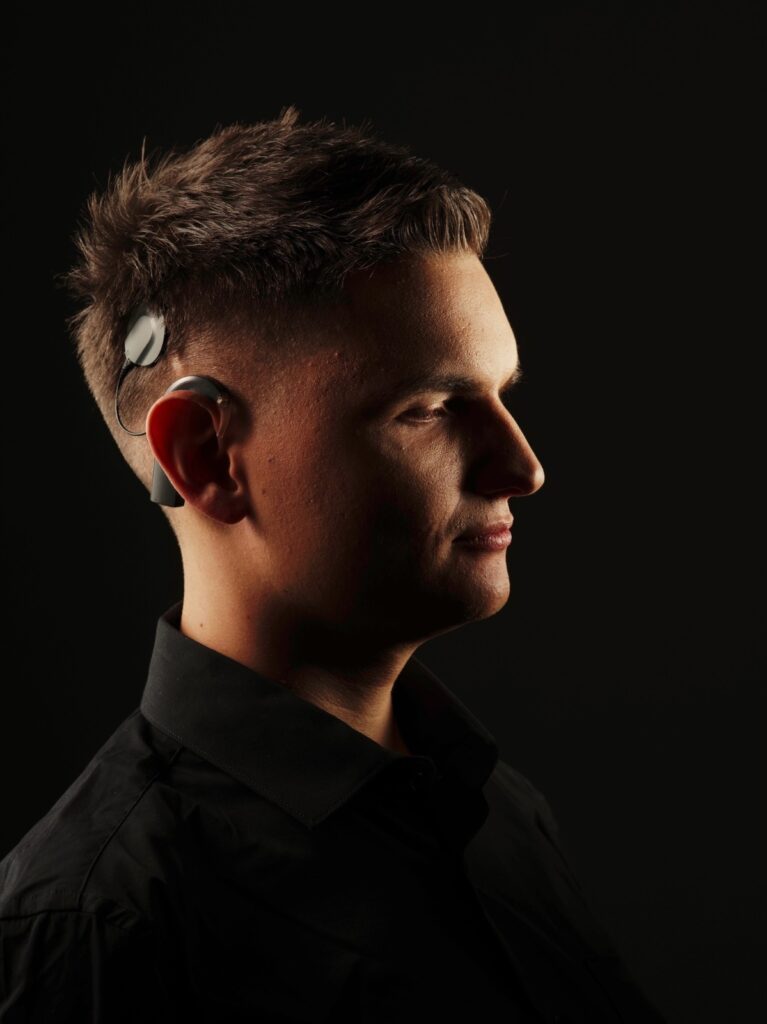

При этом Николай Кузнецов реализуется и в творчестве. Он пишет прекрасные стихотворения (они не раз побеждали на наших конкурсах), а читает… в свободные дни по 12-14 часов в день. Причём, это чаще всего электронные книги, озвучиваемые специальной говорящей программой для слепых, — наш герой слышит с помощью кохлеарного импланта (важный факт: Николай стал первым ребёнком в России, кому сделали подобную операцию) и слушает книги на увеличенной скорости, на которой мы бы быстро перестали что-то понимать. При этом он помнит сюжеты практически всех прочитанных книг и в общении цитирует классиков! Да и после лекций он способен пересказать их краткое содержание, не делая записей. Стоит ли удивляться, что наше интервью получилось особенно глубоким и интересным? Мы постарались поговорить о многих важных для Николая темах, при этом, конечно, это такой благодарный собеседник, что интервью прерывать совсем не хотелось…

— Николай, какая это жизнь, когда ты не видишь её? Как ты её воспринимаешь и что в ней для тебя — в соприкосновении с окружающим миром — главное?

— Думаю, этот вопрос имеет смысл попытаться рассмотреть в двух плоскостях: концептуальной и практической.

Концептуальная точка зрения. Жизнь для меня — огромная распахнутая и чудесная книга, которую можно, чрезвычайно интересно и (не всегда понятно, для чего) нужно читать.

«Чудесная книга» — можно также перевести как «чудо», которое, кстати, в повседневности многие часто не осознают: ведь множество вещей, кажущихся само собой разумеющимися на самом деле могли бы быть совершенно иными или вовсе не существовать. Уж не говоря о многогранности и непостижимости. Даже худшие, с нашей точки зрения, стороны жизни и мира в целом, в конце концов, непостижимым образом гармонично встраиваются во что-то единое и необходимое (для иллюстрации — это неплохо выразил Максимилиан Волошин в «Левиафане», интерпретируя образ Ионы как путь от отвержения идеи государства до приятия её после определённого ответа со стороны Бога). Как говорят христиане, — Промысел Божий.

Эту книгу «не всегда понятно для чего нужно читать» — не в том смысле, что кто-то или что-то принуждает это делать. Скорее, в том смысле, что не всегда понятно, откуда у тебя берётся интерес к тем или иным вещам, для чего и почему появляется интерес именно к этим, а не к другим явлениям. Во всяком случае, конечно, я стараюсь большинство своих увлечений вывести за пределы исключительно собственного интеллектуального или физического удовольствия. Личное удовольствие – тоже важный аспект, но не менее важно — чтобы всё, что ты делаешь, принесло какую-то пользу. Значит, нужно найти собственное место и то, что я могу лучше всего делать. Мне кажется, что, в целом, это место я уже нашёл.

Чего уж точно нет в моём восприятии, так это «чувства брошенности», о котором писал, если не ошибаюсь, Сартр. Также нет места и идеализации мира, но нет и сведения его к тезису вида «Мир жесток» (тоже своего рода идеализация, только с обратным знаком).

Итак, жизнь многогранна, непредсказуема; может быть познаваема и описываема с разных точек зрения (научной, поэтической и др.), при этом описание не может и не должно быть односторонним, однозначно не может сводиться к материалистическим представлениям. При этом необходимо диалектически совмещать, с одной стороны, стремление к точности, ясности, чёткости представлений, высказываний, описаний и проч. (Мераб Мамардашвили: «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно») и, с другой стороны, понимание ограниченности разума и языка (хотя я так люблю язык!..), широту духа, целостное (а не исключительно атомарное) видение. В этом мире я — странник, я странствую. Мир полон смысла, и жить нужно осмысленно.

Практическая точка зрения. Да, я не вижу ни контуров, ни красок этого мира. Однако о них я могу получать представления из живого общения с людьми и из иных источников (главным образом, из книг). Узнать о мире можно, по крайней мере, тремя способами: 1) когда тебе его прямо описывают (например: «Коля, сейчас мы проходим поле, там — мятлики, и поэтому кажется, что поле всё в дымке»); 2) когда в разговоре, не адаптируя его специально под мои возможности, упоминают какие-то вещи, как ни в чём ни бывало говорят о цветах, формах и проч; 3) когда узнаёшь информацию о символической сочетаемости (скажем, что символизирует тот или иной цвет). Полученные знания можно применять буквально (в смысле выстраивания адекватного образа мира) и символически, преобразуя полученные знания в плоскость восприятия мира через образы метафорического толка (может быть, это как раз смысловой образ мира, но, во всяком случае, не буквальный).

Когда я что-то изучаю руками, я уже на привычном уровне достраиваю (в большей или меньшей степени — в зависимости от изучаемого объекта) образ. Собственно говоря, хотя «смотреть» применительно к щупанию руками — это метафорическое употребление глагола, можно сказать именно так: что руками я смотрю, а не просто щупаю.

Я далеко не всегда знаю и понимаю, что ждёт меня впереди. Этот вопрос не может не возникать, когда я вспоминаю, что я не вижу, и слышу, конечно, не столь идеально (хотя и очень неплохо), как обычные слышащие люди. Если говорить о непосредственной коммуникации, то из-за отсутствия зрения я не могу, например, прочитать по губам то, что недослышал, или вовремя понять, что обращаются именно ко мне (иногда такое случается). Понимание этих проблем периодически ставит вопрос о том, например, как я буду в дальнейшем преподавать, вести самостоятельную (в том числе и научную) жизнь и проч., и проч. Однако, первая хорошая формула — проблемы нужно решать по мере поступления. В конце концов, уже из собственного опыта я знаю, во-первых, что все или почти все проблемы решаемы, а во-вторых, что никогда не знаешь, какой приятный сюрприз ждёт тебя за очередным поворотом. Всё приходит постепенно, в своё время, и Бог не возлагает на плечи человека невозможных испытаний, а только те, которые он сможет пройти.

Относительно непредсказуемости. К примеру, поступая в университет, я плохо себе представлял, как буду учиться очно. Оказалось, что учиться на бакалавриате мне предстояло дистанционно: предложили такую форму, и я не отказался. Однако тот же вопрос встал, когда я поступал в магистратуру (кстати, что я туда буду поступать, я понял только посередине бакалавриата, раньше были иные планы). Оказалось, что и здесь мне повезло и Бог помог: во-первых, попалась замечательная группа, во-вторых, повезло с отзывчивыми преподавателями. Короче говоря, потихоньку началась адаптация к очному формату, правда, прерванная коронавирусными делами. Теперь постепенно, благодаря педагогической практике, приобщаюсь и к преподаванию. И хотя я по-прежнему не знаю, как буду преподавать потом, понимаю, что это знание должно прийти не сразу и тогда, когда нужно. Изложенное — только пример опыта, позволяющего мне смотреть на собственную жизнь с таким сдержанным оптимизмом.

В практическом смысле жизни я оптимист. И люблю пословицу: «На Бога надейся, да сам не плошай» (в равной степени важны обе её части). Также — без испытаний не может обойтись ни одна нормальная жизнь; если нет испытаний, то нет и полноценной жизни. Ведь испытания призваны развить духовную мускулатуру, не говоря о том, чтобы воспитать чувство благодарности (в частности, к Богу) и другие созидательные побуждения.

Определённую роль играет воображение, что отчасти прослеживается и в стихах. Там мои лирические герои периодически делают то, что, строго говоря, я не могу делать столь же свободно. Например: «…Ухожу протоптанной тропинкой, / Больше ничего не говоря» (в том же стихотворении — «Мятлик на фоне Земли» — мой лирический герой явно видит и может наблюдать глазами то безмятежность дымки, то крылышки жука в древней смоле). Подобные эффекты у меня часты в сновидениях, где, похоже, я даже вижу, хотя краски вряд ли запечатлеваются: речь о том, что в них я хожу полностью самостоятельно, мне не нужна трость или иная помощь и т.д. Ещё одна сторона воображения — я представляю себя в тех или иных ситуациях. Например, будто бы я преподаватель — что говорю, как говорю. Возможно, эта сторона воображения мне в будущем поможет выстраивать соответствующие коммуникации, хотя, признаться, в реальной жизни, наверное, я не настолько свободен, как в таких воображаемых сценариях (например, моя реакция не всегда так быстра и уверенна, как хотелось бы).

В сущности, быть слепым в некоторой степени даже интересно. Заодно с любопытством обращаешь внимание на каждое упоминание слепоты в тех или иных произведениях. В частности, как древнекитайские философы-моисты через модель слепого показывали, что человек, если с чем-то не сталкивался лично, не может знать это нечто в полном смысле этого слова. Он знает это только по передаче, однако не сможет (если говорить о слепом), например, отличить в реальности белый камень от чёрного самостоятельно. И, кстати, я спокойно отношусь к словам «слепота», «слепой» применительно к человеку, лишённому зрения.

Изложенные концептуальная и практическая плоскости, как мне кажется, взаимно дополняются в моей жизни. В конце концов, я один, а не два человека, а потому, конечно, концептуальный взгляд необходимо подпитывается практическим опытом, а практическая сторона необходимо определяется концептуальным видением, которое, между прочим, помогает приподнимать голову над более или менее разрозненными фактами текущей жизни.

Наверное, для меня главное — приносить пользу и жить осмысленно. В разные времена некоторые философы выдвигали тезис, что жить — значит учиться умирать. Этот тезис особенно верен, если верить, знать и помнить, что земная жизнь есть лишь приготовление к жизни после смерти. Соответственно, кое-что зависит от того, с каким багажом ты в неё войдёшь.

— Знаю, что ты родился обычным здоровым ребёнком. Как получилось, что в твою жизнь пришла слепоглухота?

— В два с половиной года я заболел менингитом, причём его не сразу выявили. Одна врач не смогла его распознать и признавалась, что не понимает, что у меня за болезнь. Но другой врач, которого вызвали, осмотрев меня, сказал, что необходимо срочно ложиться в больницу. По сути, он тем самым спас мне жизнь. И сначала я лишился зрения… Как предполагает мама, слух, возможно, я потерял позже — это, вероятно, произошло во время лечения антибиотиками. Самое главное — мне, в итоге, спасли жизнь, но ни зрения, ни слуха не стало. Разумеется, тех лет я абсолютно не помню. Даже трудно представить, что всё это было со мной: что это меня спасали от смерти, что я тогда чувствовал боль и от уколов, и от необходимого реабилитационного массажа и прочих вещей (мама мне рассказывала о некоторых моих реакциях); будто бы это не моя история, а о ком-то другом…

— Можно ли сказать, что родители постарались дать тебе самое лучшее детство, в некотором смысле компенсируя сложности с восприятием мира?

— Да, безусловно, изо всех сил и возможностей! Родители, дедушка (он также мой крёстный отец), бабушка. Мне много рассказывали о мире, читали, покупали множество игрушек, которые давали бы представление о том, как выглядят те или иные вещи, животные. Мама со мной очень много занималась, особенно во время реабилитации после кохлеарной имплантации, когда было необходимо восстанавливать речь и приучать слух к звукам. Дед приобщал меня к своим научным делам. В частности, часто наши прогулки в Борке, где я отдыхал каждое лето и каждый Новый Год, завершались у деда на работе, где он мне показывал приборы и другие вещи; некоторые из них приносил домой, чтобы лучше объяснить принцип действия, рассказывал (разумеется, рассказывает и сейчас) разные истории из своей жизни, включая истории об экспедициях и др. Дед брал меня в свои малые экспедиции на катере на Рыбинское водохранилище, и я помогал ему отбирать пробы из воды. Вспоминается ещё один поход (где мы с дедом, правда, оба были пассажирами), когда мы на экспедиционном судне на целый день ушли в водохранилище. Тогда я смог сполна впечатлиться штормом с двухметровыми волнами, летающей посудой и перебежками на чаепитие в носовой кубрик (морская болезнь со мной и рядом не стояла, хотя тогда мне было восемь лет). И, конечно, всегда было общение на самые разные темы.

И, действительно, моё детство — это то, о чём можно вспоминать с огромным удовольствием.

— А книги — как рано они пришли в твою жизнь и что ты особенно любил в детстве?

— Книги со мной столько, сколько я себя помню, и, возможно, даже больше. Детские книги были частью реабилитации, мама мне много читала, даже тогда, когда я ещё не слышал (если не ошибаюсь, ей кто-то давал такой совет). В школе мне брали книги по Брайлю; мама, бабушка и дедушка также много мне читали вслух. В школе, когда брали новый учебник, я любил просматривать оглавления — что нам предстоит; в начальной школе частенько даже читал наперёд произведения из учебника по литературе. Когда появились аудиокниги, я много их слушал, и дед их мне активно скачивал. У нас с ним постепенно это дело переросло в настоящую фабрику, как мы это шутливо называем. Когда я приезжал на лето, у нас долго была традиция — мы с дедом могли сесть и вместе смотреть, какие аудиокниги предлагаются на скачивание, он читал мне аннотации, и мы решали, стоит скачивать или нет. Сейчас аудиокниг скачиваем меньше, хотя тоже случается. Основной центр внимания переместился на книги в электронном формате. И тут мы с дедом и с мамой также скооперировались, поскольку и эти книги, конечно, нужно искать, а также конвертировать в удобный для меня формат. Дед, кроме прочего, освоил возможности перевода (после конвертации файла) дореволюционной орфографии в современную (дело в том, что читающая программа не произносит многие дореволюционные буквы, из-за чего сложно воспринимать текст).

К сожалению, иногда бывает так, что скачанная электронная книга из-за плохого качества скана или исходника совершенно не поддаётся конвертации и дальнейшей обработке (приходится с сожалением отказываться от такой книги, но, к счастью, это бывает редко). Мне особенно памятны два случая. Один — совсем недавний. Дед и бабушка самоотверженно решили перепечатать от руки одну книгу: дед диктовал с электронной версии (её можно было читать, но невозможно конвертировать), а бабушка или сам же дед перепечатывали её в вордовский формат. Книгу на двести страниц одолели за месяц (кажется, даже меньше)! Второй случай, чуть более ранний — дед озвучил мне книгу Дмитрия Яворницкого про запорожских казаков, которую невозможно было обработать без чудовищных ошибок в распознавании.

В последнем школьном классе я даже сам озвучил книгу — «Безотцовщину» Абрамова, прочитав её с брайлевского издания. Это была моя инициатива, чтобы подарить школьной библиотеке диск с записью.

И в детстве я любил читать. Сейчас сложно назвать, какая именно книга была тогда любимой. Очень хорошо помню, что уже в четвёртом классе прочитал в аудиоформате первый том «Мёртвых душ». Причём несколько раз подряд. Так случилось отчасти и оттого, что тогда мы только начинали собирать коллекцию аудиокниг, но, вместе с тем, мне искренне нравилось это произведение, как и Гоголь в целом. Кстати, до появления у нас остального Гоголя в аудиоформате, некоторые его произведения (прежде всего, «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также второй том «Мёртвых душ») дед озвучил сам, и у меня хранятся эти записи.

Но не только читать: играть также любил. Ещё нравилось пробовать перо — уже с детства стали появляться, так сказать, опусы; некоторые до сих пор хранятся у меня (главным образом, в Борке). Наверное, поэтому мне нередко дарили блокнотики, чтобы я что-нибудь в них записывал (помимо листов брайлевской бумаги). Также я периодически рисовал на специальной плёнке для рисования (очень любил уроки ИЗО); домашние и некоторые школьные рисунки сохранились.

— Если говорить о домашних развлечениях — в какие игры родители могут играть со слепоглухим ребёнком, и во что ты любил играть сам?

— Из игр особенно нравилось собирать что-нибудь из LEGO, и это замечательно развивает творческие задатки. Всегда показывал близким, что я построил.

Ещё, когда в Борок приезжали мои двоюродные братья, мы с ними играли в разные игры с сюжетами (дома). То в восточный базар (даже сделали деньги с подписями по Брайлю), то в пиратов, то в сыщиков, то в терминаторов, то в кладоискателей (предварительно придумывая зашифрованные письма), то в LEGO — также с какой-нибудь историей и распределёнными ролями. С бабушкой долгое время играли в фантазёров: по очереди рассказывали истории, начинающиеся на «Когда нам было год-два-три» и т.д. (дальше рассказ заносил то в лес, то на Луну, то в Антарктиду, то ещё куда-нибудь).

Самое главное, чтобы игра нравилась самому ребёнку и искренне увлекала его родителя или другого играющего с ним человека. И ещё, как мне кажется, очень важны игры, которые развивают творческие стороны личности и коммуникативные навыки.

— Знаю, ты стал первым ребёнком в России, которому сделали кохлеарную имплантацию. Мне интересен момент, когда ты снова стал слышать мир. Как это было? Что ты ощутил? И как в целом КИ изменила твою жизнь?

— Этого момента я не помню, соответственно, не помню и ощущений в тот момент, когда меня подключили. Мама рассказывает, что первое подключение — ноль реакции с моей стороны, даже на удар в барабан. Ещё предстояло объяснить моему организму, что он слышит, что значит — слышать, раскачать все эти реакции и так далее.

Наверное, мои первые смутные воспоминания относятся к тому времени, когда мне было лет пять, то есть прошёл год или полтора реабилитации с кохлеарным имплантом. Довольно смутно, но припоминаю кабинеты, в которых я занимался со специалистами, игрушки, которые они давали, отчасти — запахи, спуски-подъёмы по лестницам в ЛОР НИИ.

Благодаря кохлеарной имплантации у меня появился (точнее, ко мне вернулся) мощный и важный канал коммуникации с миром — слух. Также во время реабилитации важным моментом стало развитие речи. До потери слуха и зрения я уже разговаривал. Ты, конечно, помнишь рассказ моей мамы, где я прокомментировал последнее увиденное в моей жизни: «Ёлочка!» За время болезни и лечения у меня произошёл полный распад речи, и было необходимо восстанавливать и её.

— Конечно, помню! И рад, что речь удалось успешно восстановить. А скажи, кем ты хотел стать в детстве?

— Из того, что я помню, — капитаном и казаком. Явное влияние рассказов деда: во-первых, о его научных экспедициях, во-вторых, о нашей семье и о запорожских казаках. Я даже нарисовал как-то небольшую портретную галерею, которую приклеил на двери комнат: портреты родителей, деда и бабушку, отдельно — ещё один портрет деда, но уже в полный рост с подписью печатными буквами «Дартаньян» (конечно, без всяких апострофов, поскольку воспринимал имя персонажа на слух), а также собственный портрет в полный рост, с царапиной на щеке и подписью (опять же, зрячими буквами) «Иосиф Строгий-Кошевой» (почему-то мне нравилось имя «Иосиф»). Конечно же, у «Дартаньяна» и «Иосифа» имелась и некоторая амуниция, включая оружие.

— Расскажи о школьных годах — как тебе давалась учёба? Так же, как и в университете, ты мог просто запомнить урок? А если речь о математике, как быть с ней?

— Учёба в школе началась у меня в шесть лет, в середине сентября. В детском садике в Петербурге на каком-то этапе поняли, что я перерос по развитию детсадовскую программу. Таков был импульс, заданный реабилитацией! Маме предложили повести меня в школу. Как сейчас помню — просыпаюсь, лежу, а мама меня спрашивает, хочу ли я пойти в школу. Я ни минуты не сомневался, что хочу.

Хотя, конечно, нельзя сказать, что всегда с такой же радостью и лёгкостью учился в самой школе! Бывало и трудно, но было и легко; не нравилось рано вставать.

Мог ли я просто запомнить урок?.. Пожалуй, да. Не наизусть, конечно. То, что рассказывалось, нам диктовали (какие-то правила, например), были и учебники, и пособия по Брайлю, которые мы читали и рассматривали рисунки и графики в них, затем нам объясняли прочитанный материал. По математике, конечно, решение задач и примеров, опять же, объяснения учителя, диктовка правил и т.д. Математика, кстати, мне нравилась, хотя не всегда было легко. Вообще, было бы легче сказать, какие предметы в школе мне не нравились (или, скорее, не очень нравились), чем сказать, какие нравились: любил практически все дисциплины.

Наверное, один из секретов хорошей учёбы, помимо собственно прилежания и способностей, — то, что я сразу садился за выполнение домашних заданий, не делал особых перерывов после уроков. Точнее, такой перерыв был предусмотрен самой школой и особенностями организации учебного процесса, поскольку после уроков обязательно был обед. Примерно часовой перерыв (учитывая, что я ел медленнее всех) был мне обеспечен. Делал уроки — потом нередко ко мне просились одноклассники, чтобы позаниматься со мной вместе. Я им старался объяснять материал, как я его понял, заставлял ребят думать над решением заданий самостоятельно (под моим контролем). Здесь я был настолько принципиален (пока одноклассник сам не дойдёт до правильного ответа, пусть и с какими-то намёками с моей стороны, я ответ не произносил), что порой воспитательница просила меня, чтобы я немного облегчил их судьбу и сказал, как же правильно. В крайних случаях (если муки решения совсем затягивались) я так и делал. Если я уже сделал конкретное домашнее задание, то ответ, конечно, уже знал, но если мы делали домашнее задание вместе, то приходилось соображать быстрее, чем одноклассник, чтобы сказать, прав он или нет. Конечно, бывало и так, что и я оказывался в затруднении (улыбается).

Мама не занималась проверкой моих домашних заданий. Она это делала только на начальных этапах, а когда убедилась, что я справляюсь сам, перестала контролировать, так что не позднее третьего класса я делал уроки уже сам.

— Одна из моих собеседниц жаловалась, что её дразнили дети из-за толстых линз в очках. Удалось ли тебе сразу выстроить диалог со сверстниками — и вообще насколько просто или сложно незрячему подростку вписаться/влиться в компанию?

— Наша школа (школа-интернат №1 им. К.К. Грота в Санкт-Петербурге) — коррекционная, для слепых и слабовидящих, так что тут проблем не было. Гипотетически они могли быть связаны с кохлеарным имплантом, но одноклассники и другие ученики всегда нормально относились к этой моей добавочной особенности. Помню случай, когда у меня сел аккумулятор, а другой оказался не заряженным. Прямо в разгар учебного дня. Одноклассники всегда беспокоились, чтобы у меня всё было в порядке со слухом, и в этот раз долго искали кого-нибудь по всей школе, у кого оказалась бы пальчиковая батарейка; к счастью, такой человек нашёлся, и он поделился ею.

Выстраиванию различных коммуникаций также способствовали школьные кружки, в которых я участвовал. Главным образом, это «Литературная гостиная» (школьный театр, существующий с конца 1950-х гг. — я застал его основательницу) и школьный кружок радиожурналистики и школьного музея.

— Странный кружок одновременно и радиожурналистики, и музея…

— Дело в том, что в нашей школе для слепых и слабовидящих им. К.К. Грота ещё есть небольшой школьный музей; там и проходили занятия кружка радиожурналистики. И так сложилось, что у нас фактически было два направления деятельности: мы готовили темы для радиопередач для петербургского христианского радио «Мария» (там раз в месяц выходила наша специальная программа — «Переступая тьму»), а также занимались некоторыми историческими изысканиями, относящимися непосредственно к нашему музею и истории школы (некоторые из материалов по следам этих изысканий и обсуждений попадали и на радиопередачи на «Марии» или в какие-либо школьные проекты). Из музейной деятельности, например, я надиктовывал руководителю кружка тексты воспоминаний учеников школы прошлых лет, в частности, Евгения Клюшникова, написанные по Брайлю, а руководитель, Ольга Александровна Жданкова, переписывала их в зрячий формат. Также в рамках музейной деятельности ребята выяснили полный фрагмент текста, который показан на памятнике Гроту (автор памятника, который сейчас находится в нашем школьном дворе, скульптор Марк Матвеевич Антокольский). На памятнике изображены два человека: Константин Карлович Грот (инициатор создания нашей школы и её попечитель, брат знаменитого филолога) и одна из первых учениц школы Елена Супсе. Девочка читает книгу, напечатанную унциалом (выдавленные печатные буквы, применялся до широкомасштабного введения в оборот брайлевского шрифта). В качестве книги представлен фрагмент сочинения Ушинского, но из-за руки девочки не все буквы можно прочитать; заодно ребята с руководителем выяснили, что было написано и на другой странице. Так что в одном кружке мы занимались и радиожурналистикой, и музеем.

— Наверное, твоё увлечение востоком идёт с подростковых времён? Что тебя особенно поразило в своё время в этой культуре? И что поражает сейчас?

— Вполне возможно, что корни этого увлечения зародились ещё в детстве, когда мы играли с братьями в восточный базар, говорили о Ходже Насреддине, который периодически выступал у нас в качестве судьи. Параллельно мне нравилась пластинка «Али-баба и сорок разбойников». По этой причине наш базар был персидским (улыбается).

Ещё помню, когда в 2007 году мы с бабушкой приехали в санаторий в Анапу, в котором была библиотека, я попросил, наряду с книгой де Сент-Экзюпери, взять какие-нибудь индийские мифы. Никаких индийских мифов не оказалось, зато была книга китайских, и моя бабушка героически читала мне про всяких Фу Си и Нюйву, о которых я слушал с огромным удовольствием.

Второй заход в восточную сторону произошёл где-то в последних классах, когда я решил послушать в аудиоформате «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. После этого я подряд прочитал ещё два китайских романа и даже рассказал об одном из них (о «Цветах в зеркале» Ли Жучжэня) на уроке литературы, когда каждый рассказывал о любимых книгах.

Наверное, на тот момент мой интерес к Востоку был вызван желанием познакомиться, как говорят, с чем-то новым. Мне было интересно посмотреть, какие есть особенности у китайской, арабской, японской литературы. Видимо, уже тогда у меня обозначились приоритеты: больше всего меня привлекают китайская и арабо-персоисламская культуры, на втором месте — японская. Всё-таки нужно понимать, что довольно сложно говорить о какой-то одной восточной культуре. Точно так же, как на Западе отличаются континентальный и англо-саксонский мир, на Востоке те же Китай и исламская цивилизация, уж не говоря о других цивилизациях, — совершенно разные культуры, по-разному выстраивающие мировоззрение, структуру знания, искусства и т.д.

С юридической точки зрения я начал присматриваться к Востоку, когда почитал книжку Рене Давида, посвящённую сравнительному правоведению. То, что ему как западному автору (хотя Давид достаточно сдержан и добросовестен в своём изложении), представлялось иллюстрацией восточного застоя, мне предстало в выгодном свете здравого традиционализма. Речь шла, главным образом, о так называемом таклиде (часто это слово переводят как «слепое следование») — исламском институте, запрещающем человеку, не являющемуся особо продвинутым специалистом, выносить решения на основе непосредственно Корана и сунны (т.е. первоисточников) и предписывающем следовать толкованиям других учёных. В связи с таклидом считается, что в первые века исламской юриспруденции цвела свобода толкования, а потом она сузилась и якобы сошла на нет. Честно говоря, я уже тогда почувствовал, что смысл таклида несколько глубже, чем простое ограничение свободы, и мне понравился такой традиционализм. А дальше я чуть подробнее познакомился с исламским правом через статьи Леонида Рудольфовича Сюкияйнена (он уже специалист-исламовед) и был удивлён, какие юридические тонкости толкования были разработаны в классической исламской правовой мысли (хотя Сюкияйнен изложил только верхушки этого мощного айсберга).

Пожалуй, я бы выделил несколько основных моментов, которые меня сейчас поражают в восточных культурах.

Во-первых, если в них внимательно всмотреться, можно убедиться, что традиция более чем совместима с активным движением мысли. Представление о том, что традиция есть застой — весьма упрощённое. Напротив, традиция позволяет совместить две вещи: с одной стороны, дать развивающуюся систему, с другой, удержать это развитие от бездумных и, в конечном итоге, губительных скачков. К сожалению, западные учёные довольно долго (в некоторой степени и до сих пор, хотя эта тенденция и смягчилась) не замечали того, что даже в период, непосредственно предшествовавший колонизации, на Востоке продолжалось развитие; исходили из посылки, что живой и великолепный Восток был когда-то давным-давно, а потом впал в сплошную спячку (кстати, ведь в этом смысле и выражался Гегель).

Во-вторых, неожиданно, но на Востоке (что в Китае, что в исламских науках) ещё в древности и средние века не просто были высказаны, но и активно разрабатывались те концепции и представления, на которые западные и отечественные учёные начали обращать внимание только в XX веке. Причём на Западе подобные новые взгляды в некоторых случаях привели к грамматическим последствиям. Например, появление на Западе релятивизма в философии породило противоречивые тенденции одновременного интереса к традиции и полного отказа от авторитетов и достоверности. В исламской же и китайской культурах, где релятивизм был известен издавна, релятивисты при этом неожиданным для нас образом оказывались одновременно и в большей или меньшей степени строгими и последовательными сторонниками традиции. С научной и философской точки зрения было бы любопытно посмотреть на причины, по которым одни и те же подходы привели к различным последствиям в восточном и западном интеллектуальном мирах. На Западе только в XX веке произошёл лингвистический поворот, в то время как в исламской юриспруденции вопросы права и вопросы языка традиционно шли бок-о-бок. В Китае также были споры вокруг языка и его регулятивных свойств (в частности, относительно концепции «правильности имён») — эти дискуссии теперь лучше всего можно объяснить, используя инструментарий современной западной аналитической философии. Заодно указанные моменты позволяют переосмыслить и классических (античных) философов Запада; к примеру, как ни странно, в «Кратиле» Платона также можно найти примеры, практически идентичные примерам Конфуция в контексте его подхода к правильности имён (речь об упомянутом регулятивном свойстве имени). Примеры актуализированных восточных идей можно множить.

В-третьих, поражает целостность взгляда. Если сравнивать исламскую и китайскую мысль, то целостность реализуется по-разному. И исламский вариант довольно близок к западному пониманию разделения наук, при этом в исламском мире междисциплинарность является традиционной. Не в том смысле, что один и тот же учёный занимается разными науками (универсалы были везде), а в том смысле, что между науками традиционно перебрасывались мостики. Некоторые юридические выводы, с точки зрения средневековых исламских учёных, невозможно сделать без определённых богословских и лингвистических позиций, поэтому в юридическом трактате будут разделы по богословию и языкознанию. Китайская же целостность проходит под знаком стремления отказаться от сведения многообразия к единственному аспекту — под знаком, если угодно, широты, простора духа, простора и временно́го, и пространственного (одно название последней главы «Чжуан-цзы» в переводе Малявина — «Поднебесный мир» — чего стоит!).

В-четвёртых, — и, пожалуй, это тот самый момент, который сопровождает мой симпатический (по выражению Эдварда Вади Саида) ориентализм с самого начала — мне просто нравится аромат восточных текстов, будь то художественные или научные. И в тех, и в других текстах можно почувствовать запах и неуловимое ощущение культур, в которых они созданы.

Кстати, если вспоминать впечатления от путешествий, не могу не отметить, что в восточных странах я много раз сталкивался с активным желанием как-то и чем-то помочь инвалиду, отнестись доброжелательно и так далее, причём у них это получается, как мне кажется, очень искренне.

— В какой момент ты понял, что хочешь быть юристом и защищать права людей в том числе с инвалидностью?

— Что я хочу стать юристом, я понял классе в седьмом. Сперва мне хотелось стать адвокатом по уголовным делам. Дело в том, что, когда я оставался дома один, где-то с четвёртого класса с любопытством слушал передачу «Федеральный судья» на Первом канале.

На первом же курсе учёбы меня заинтересовала общая теория права. И до четвёртого курса (из пяти) я пытался понять, в каком же направлении хочу двигаться: к адвокатскому пути в сфере уголовного права или в сторону общетеоретической науки? Даже написал курсовую работу на уголовно-правовую тему.

Когда же проходил учебную практику в юридической клинике СПбГУ, понял, что практика, конечно, весьма полезна, в некоторой степени интересна и даже приносит удовлетворение, когда понимаешь, что твоя консультация помогает человеку, однако в целом она не для меня. Не уголовная практика — её в юридической клинике мы и не проходим, поскольку она слишком ответственная для студента, — а в принципе практическая составляющая. Я понял, что нужно идти в том направлении, в котором лично я смогу лучше всего сориентироваться, где я найду своё настоящее место. Потому что, если человек занимается не своим делом, пользы от него может быть гипотетически куда меньше, чем если бы он занимался делом, подходящим ему. Мне кажется, в общей теории и философии права я нашёл свою стихию. Конечно, это направление не предназначено давать непосредственно консультации обычному клиенту по его делу или защищать интересы конкретного человека в суде или иных юридических процессах, однако общая теория также важна. Помимо возможностей экспертизы, которой занимаются в СПбГУ и теоретики, есть возможности разобраться в функционировании правовой системы, концептуализировать практические проблемы, что немаловажно для построения практики, как принято говорить, на рациональных основаниях.

— Если можно, расскажи о самых сложных моментах, кризисах, связанных со слепоглухотой. А главное — как тебе удалось их преодолеть?

— Признаться, я не припомню именно кризисных моментов, связанных со слепоглухотой. Что касается сложностей, то о некоторых из них вместе с попыткой описать мой рецепт преодоления я рассказал в ответе на первый вопрос.

Есть одна сложность, а точнее, неловкость, которая возникает передо мной достаточно регулярно. Речь о коммуникации. Могут возникать две крайности: либо я не вовремя понимаю, что, оказывается, ко мне сейчас кто-то обращается, либо, наоборот, мне кажется, что обратились ко мне или сказали что-то определённое, хотя было сказано нечто совсем другое. Отсюда могут иногда возникать и ответы невпопад, и, напротив, якобы игнорирование. Мне обычно неловко за такие ситуации. В принципе, есть одно средство, немного помогающее внутренне сгладить эту неловкость. Я обратил внимание на одну простую вещь: даже зрячеслышащие могут что-то не расслышать, ответить или просто сказать невпопад и так далее. Не могу сказать, что это меня абсолютно успокаивает, но в некоторой степени — да. Это наблюдение показывает, что, в общем-то, хотя соответствующие неловкие моменты обусловлены моими телесными ограничениями (возможно, они и случаются чаще, чем у зрячеслышащих), вместе с тем, я оказываюсь таким же, как и другие люди, которые могут также попадать в подобные ситуации. И ещё важно — стараться не придавать слишком большого значения тому, как такие неловкие моменты воспринимаются другими: то, что ты сам ощущаешь как неловкую ситуацию, окружающие могут и вовсе не воспринять как таковую, не обратить на неё столь острого внимания.

Мне достаточно сложно ориентироваться в коммуникативном пространстве в условиях полилогов, когда, скажем, за столом образуется несколько групп, в каждой из которых обсуждают свою тему. Хочется в большей степени быть, что называется, в курсе событий, особенно когда кто-то рассказывает интересную историю или информацию. Тогда я, по возможности, ориентируюсь на принцип соседства: о чём говорят соседи, к тому легче присоединиться. Если же нужно обратиться к конкретному человеку, то дополнительная сложность может возникать, кроме незнания того, где он сидит, и с неуверенностью, находится ли этот человек в этом помещении или вышел, занят ли он разговором с кем-то другим (перебивать, конечно, не хочется) или свободен и так далее. Тогда есть два варианта: либо позвать этого человека (к чему я прибегаю не так часто за пределами круга семьи), либо попросить соседа уточнить, где этот человек находится. Главное — помнить, что люди обычно откликаются на подобные просьбы (по моему личному опыту) и исходить из того, что так будет. В моём случае люди часто делают даже большее: они предпочитают не просто сказать, где человек сидит, а подвести меня к нему или позвать его ко мне. Конечно, легче всего обращаться с подобными просьбами к людям в уже более или менее знакомом кругу. К счастью, этот круг у меня не ограничивается семьёй. Например, на родной кафедре, в целом, я себя чувствую почти как рыба в воде — настолько у нас душевная атмосфера и сердечное отношение ко мне лично.

Есть ещё один момент: я не всегда могу правильно узнать, с кем именно я разговариваю. Есть люди, которых я легко узнаю по голосу или сочетанию голоса и руки, но так происходит, к сожалению, не всегда (поэтому отлично, когда подошедший сперва говорит, кто ко мне подошёл). Бывает и так, что даже узнаваемых людей я по какой-то причине с кем-то путаю. В связи с этим у меня уже происходили курьёзы, которые, с другой стороны, я вспоминаю как своего рода биографические анекдоты, которыми охотно делюсь. Так, один раз в университете ко мне подошёл один из преподавателей и положил мне руку на плечо, поздоровался. Кстати, обычно по голосу и манере говорить я его достаточно легко узнаю. Но тут по какой-то причине я решил, что ко мне подошёл кто-то из одногруппников и сказал: «Привет!» Этот преподаватель сам с юмором, поэтому сразу отреагировал: «О, профессором будешь!» В другой раз досталось другому преподавателю с нашей кафедры, который, уходя, попрощался со мной за руку. Я подумал, что это один из аспирантов, с которым я немного общался в тот день, и живо ответил: «Пока!» (И только через какое-то время начал подозревать, что это был преподаватель, а не аспирант). Эти истории я воспринимаю как анекдотические, поэтому воспоминания о них неловкости у меня уже давно не вызывают (я с этим довольно быстро справился), хотя, конечно, хотелось бы поменьше допускать подобных оплошностей (улыбается).

— Что ты думаешь о всеобщем инклюзивном образовании? Оно действительно так нужно?

— Трудно сказать… Если говорить о школе, я учился в коррекционной, причём классы у нас были маленькие, что дополнительно помогало создать необходимые и достаточные условия для адаптации, учёта особенностей и даже своего рода семейного духа. Опыта именно инклюзивного образования именно на школьном уровне, о котором ты говоришь, у меня не было.

Возможно, есть определённая польза во всеобщей включённости обычных людей и людей с ограничениями по здоровью в единый образовательный процесс уже на школьном уровне. В частности, здесь важен воспитательный момент и для здоровых, и для инвалидов (насколько он работает и насколько он вообще может работать, я не знаю). С другой стороны, как мне кажется, и здесь должны быть разумные границы. Даже в нашей школе возникают определённые трудности с интеграцией деток, у которых не только проблемы с глазами, но и умственные отставания. Поэтому в этом вопросе необходимо внимательно разбираться с разных точек зрения: и технической (возможность обеспечить необходимыми учебно-методическими материалами), и организационной (как сделать так, чтобы класс, включающий людей с особенностями и без них, двигался по единой траектории — и возможно ли это, в каких условиях возможно), и социально-психологической, и других.

Определённым подспорьем, как мне кажется, мог бы стать вариант, когда организуются некие встречи детей — инвалидов и неинвалидов. Например, в рамках общих занимательных мероприятий, во время которых дети смогут узнать друг о друге, получить навыки сотрудничества и т.д.

Что касается среднего профессионального и особенно высшего образования, то тут, да, считаю, что такая включённость необходима и возможна. В целом, не вижу ничего плохого в создании и специализированных техникумов для обучения только инвалидов. Но всё-таки эти уровни образования получают обычно люди, уже прошедшие определённые ступени социализации и готовые продвигаться по этой лесенке дальше. Поэтому и возможно их включение в общий образовательный процесс. Заодно возникает дополнительная и важная возможность встречи неинвалидов и инвалидов, взаимное воспитания в духе взаимопомощи, отзывчивости, сотрудничества. Я уверен, что такая отзывчивость в дремлющем виде есть если не в каждом, то в большинстве из нас, — остаётся только расшевелить. Часто зрячие могут не подходить к инвалиду не потому, что им не хочется с ним общаться, а потому что они стесняются, не хотят его обидеть, не знают, как именно помочь, или по другим похожим причинам. Помогают интуиция и решительность. И если мы хотим воспитать в обществе взаимопонимание, то, конечно, хотя бы на уровне высшего образования инклюзия важна и нужна.

Во всяком случае, чрезвычайно важно людям уже с детства прививать понимание, что есть инвалиды и как с ними общаться (равно как и инвалидам — как общаться с окружающими людьми). Думаю, инклюзивное образование, учитывая потенциальную проблематичность, кратко отмеченную выше, не может быть единственным инструментом такой взаимной социализации.

— Если взглянуть на общество — оно до сих пор предвзято относится к непохожим на себя, в том числе незрячим и слепоглухим людям. Что, на твой взгляд, должно измениться в нём, чтобы мы на самом деле ощутили себя равными друг другу?

— Я бы сейчас не стал делать обобщения, относится ли общество в целом предвзято или нет. Конечно, мы знаем о разного рода эксцессах, которые происходят в отношении инвалидов. С другой стороны, как лично я ощущаю, современное русское общество вполне готово воспринять слепых, глухих, слепоглухих и других людей с инвалидностью. Опять же, это не более чем ощущение, и его я обобщать также не стал бы.

Другое дело, что, может, эту готовность ещё предстоит разбудить до конца, а точнее, раскрыть в обществе. Не думаю, что это быстрый процесс. Действовать нужно и на информационном, и на образовательном (о чём говорилось в предыдущем ответе), и на других уровнях. Но, думаю, действовать ненавязчиво, чтобы не было отторжения.

По поводу конкретно русского общества, как мне кажется, крайне полезным были бы проведение и обнародование изысканий в области изучения наших традиций, тех же традиционных ценностей. Изыскания исторические, социологические, даже в определённой степени юридические (скажем, какова нормативная природа тех или иных исторических фактов и тезисов в социальной сфере). У нас в этом плане явно есть большой ценностный потенциал, и его ещё предстоит раскрыть. И как раз через воспоминание о родных ценностях, как мне кажется, лучше можно воспитать самих себя.

Есть и другая значимая сторона проблемы. Ведь отношения среди людей не бывают односторонними. А как сами инвалиды коммуницируют с окружающим миром? Исходят ли они из того, что им все должны по определению, или, наоборот, хотят во что бы то ни стало максимизировать свою самостоятельность из ложных соображений, что таким и только таким путём ты станешь полноценным и самоценным человеком? Или инвалид по-настоящему воспринимает самого себя как такого же человека, что и окружающие, поэтому выстраивает отношения, как это и принято у всех?

Не нужно во что бы то ни стало отказываться от помощи, когда её тебе предлагают. На самом деле, в этом есть и определённый философский и духовный смысл: быть может, принимая помощь, ты делаешь лучше не только себе, но и тому, кто помогает (ведь нам всегда хорошо, когда мы помогаем другому). Здесь есть элемент стремления к гармонии. Мне рассказывали о случае, когда слепой, к сожалению, не просто отказался от предложенной на улице помощи, а сделал это грубо, резко — о таком можно только сожалеть… Разумеется, выдвинутый тезис не означает следующих вещей: 1) искать, просить, ждать помощи; 2) всегда и непременно соглашаться на то, чтобы помогли.

Соответственно, важно налаживать обе составляющие: отношение окружающих к инвалидам и инвалидов — к окружающим.

— Расскажи немного о твоей будущей диссертации. О чём она? Почему именно эта тема?

— На данный момент тема диссертации звучит так: «Правовой обычай как источник права: сравнительно-правовое исследование». Предмет исследования состоит именно в доктрине обычая, то, как он воспринимается в правовой и философской мысли Востока, Запада и России. Заодно одна из побочных, но важных задач, которую я преследую, — это интегрировать восточную мысль в общую теорию права, и возможности такого включения нужно продемонстрировать на примере (в данном случае, на примере обычая). Сейчас мы с научным руководителем пытаемся уточнить тему диссертации — скорее всего, речь пойдёт о языковом аспекте, о том, как связаны язык, право и обычай. К важности этой мысли меня, кстати, подтолкнула исламская правовая мысль: исламские юристы совершенно спокойно рассматривают в качестве одного из видов обычая языковые обычаи. Например, понятия и фразы, которые обычно употребляются при заключении договора.

Мне сложно сказать, что стало поворотным моментом, заставившим меня обратиться к исследованию обычая. Наверное, всё началось с того, что специально для речи, которую нужно было произнести на третьем курсе на семинаре по ораторскому искусству, я подготовил апологетическую тираду на тему традиции. Опять же, уже и не вспомню, почему я взялся за эту тему. Три года спустя речь в переработанном виде была опубликована в качестве статьи в научном журнале. Традиция и обычай — совсем не одно и то же; между прочим, обычай может быть нетрадиционным. Это, например, те обычаи, которые русско-польский правовед рубежа XIX-XX веков Лев Иосифович Петражицкий назвал новообразными обычаями; очень приблизительным их примером может быть мода (при условии, если данная мода является не просто распространённой практикой, а получает в обществе осмысление как обязывающая одних и наделяющая правами других).

Обычай заинтересовал меня как совершенно особый источник права, который отличается от закона и других форм права, зависит, в первую очередь, от породившего его общества и т.д. С четвёртого курса бакалавриата, таким образом, я стал исследовать обычай. Кстати, уже в первые работы — курсовые исследования — я включал некие отсылки к китайской и исламской мысли и практике. Однако тогда у меня ещё не было чёткой цели по интегрированию восточной мысли в нашу теорию, да и материала по этим областям было маловато. Гораздо больше более его (это особенно касается исламского права) появилось после того, как я стал читать англоязычные работы. Постепенно я стал стремиться к более строгой концептуализации того, что исследую; этому, конечно, способствовала Петербургская школа теории и философии права и лично мой научный руководитель (точнее, её исследовательский пример).

Постепенно я пришёл к пониманию, что, отталкиваясь от феномена обычая, можно теоретически, а затем и практически, раскрыть многие вещи, например, соотношения внутреннего (психического) и внешнего в праве, роль намерения, вопросы благополучия человека, мышление, правосознание, причины действия или, напротив, отсутствия действия закона (выражаясь в правоведческих терминах, вопросы действенности и действительности) и многое другое.

— Мне ещё интересен вопрос памяти. Как просто тебе повторить только что услышанную лекцию? Насколько хорошо ты запоминаешь тексты книг? Ирина Поволоцкая говорила, что слепоглухота в том числе помогала её учить иностранные языки…

— Память, в любом случае, избирательна, так что, конечно, тексты лекций и книг наизусть я не запоминаю (улыбается). Наверное, кое-что зависит и от того, насколько я понял материал, для наиболее эффективного запоминания мне нужно ещё и понимание. А так да, после лекции, я могу рассказать её суть.

Учитывая, что я читаю много научной и философской литературы, иногда, к сожалению, ловлю себя на том, что могу перепутать, в какой именно книге или статье была высказана та или иная мысль, у какого автора. Но, в целом, труды и прочие книги также хорошо воспринимаю. Особенно если тема интересует. В апреле этого года я выступал перед студентами и аспирантами с лекцией на тему роли исламских богословских и юридических школ в исламе и их взаимосвязи; научный руководитель удивилась, как мне удаётся «удерживать в сознании» всю эту арабскую терминологию. Наверное, потому что я не только интересуюсь исламской мыслью, но и много читаю на эту тему и пытаюсь разобраться, а когда одни и те же термины с объяснениями встречаешь много раз в разных местах, это дополнительно обеспечивает процесс усвоения. Потом, правда, если долго не повторять, какие-то вещи могут выветриваться, но, видимо, в пределах нормы — и легко восстанавливаются.

Когда я учился в школе, у меня были случаи, когда я заучивал стихи после одного или двух прочтений. Один раз в старших классах неожиданно поймал себя на том, что знаю таблицу Менделеева наизусть, хотя целенаправленно её не учил и в школе такой задачи не ставили. Но, кстати, это был пример срабатывания механической памяти, как мне кажется: я не соотносил порядковые номера элементов таблицы с молярными массами, которые в точности как раз не помнил. Хотя при этом у меня сложилась и определённая визуализация: дело в том, что у нас по Брайлю было пособие с таблицей Менделеева с соответствующим расположением периодов и рядов, обозначением побочных элементов.

Что касается иностранных языков, то мне тут похвастаться как раз нечем (улыбается). В принципе, английским (академическим английским, в частности) я владею достаточно сносно, чтобы читать письменные тексты и переводить на русский язык; могу стихийно и не всегда идеально формулировать мысли на английском языке, если ситуация требует. Хочу овладеть немецким, потому что он исторически важен для юридической науки, есть много значимых немецкоязычных трудов (взять хотя бы те, которые были написаны до русской революции 1917 года), которые не переведены не только на русский, но и на английский. Поскольку на терминологическом уровне я часто сталкиваюсь и с арабским языком, знаю некоторые слова и выражения, интуитивно даже пришёл к пониманию некоторых предлогов, иногда ловлю себя на том, что, когда вижу в списке литературы название арабоязычной книги, могу его перевести (конечно, самым топорным образом). Примерно та же ситуация и с китайским языком, но с той разницей, что я воздерживаюсь от подобных топорных переводов даже про себя, понимая, что одинаково транскрибироваться могут совершенно разные слова; необходимо видеть иероглифы и хорошо понимать контексты. Но бывает очень интересно понять, связаны ли или нет этимологически те или иные слова и понятия, которые транскрибируются одинаково, какие за ними стоят иероглифы (такой же интерес, конечно, есть и в отношении арабского языка, но там дело немного упрощается тем, что их система языка нам понятнее, чем китайская иероглифика).

В принципе, чисто гипотетически я мог бы попробовать освоить арабский язык и, во всяком случае, хотелось бы разобраться в самых общих чертах в принципах китайского. Но тут есть и препятствующие обстоятельства. Во-первых, фактор времени: на данный момент мне совершенно некогда этим заниматься. Во-вторых, и это, думаю, главное, — несовпадение графики. Одно дело пытаться освоить язык на кириллической или латинской основе, которую читает моя говорящая программа. Кстати, она читает даже греческие буквы, но выдаёт при этом нечто чудовищное: если написано греческое слово, то она проговаривает название каждой буквы. Арабские же буквы и китайские иероглифы, равно как и другие алфавиты, она в принципе не озвучивает. А на слух языки я воспринимаю, честно говоря, плохо (показывает опыт с английским языком), поэтому мне нужна возможность читать. Те же арабские и китайские слова, которые я знаю, я знаю благодаря транскрипциям, за которые благодарю востоковедов, особенно западных, которые с большей или меньшей степенью обильности дают не только переводы терминов, но и сами термины и слова, их контексты, цитируют фразы, объясняют и пр.

— Как к тебе пришла поэзия? С чьих/каких стихов началась эта любовь?

— Если рассматривать этот вопрос в том смысле, как я полюбил поэзию в качестве читателя, то сказать трудно — в принципе, всегда с интересом читал стихи. Может быть, острее любовь к поэзии я почувствовал, когда сам начал писать стихи (скорее всего, чуть раньше, как преддверие собственного серьёзного стихотворчества).

Если же рассматривать вопрос в том смысле, как я пришёл к написанию стихов, то я выделил бы два главных момента, которые имели место в одно и то же время, в 2013-2014 году.

Первый момент — я стал писать стихи для своей девушки. Эти стихи я никогда не рассматривал в качестве произведений для публикации, они предназначались только ей (правда, одну вещь всё-таки опубликовал). Тем не менее, это послужило определённым толчком: одновременно у меня начали появляться стихи и не из любовной лирики. В конце концов, я неожиданно для себя обнаружил, что у меня есть, оказывается, не только склонность, но и желание писать стихотворные опусы, хотя до этого я достаточно твёрдо, если не сказать твердолобо, смотрел в сторону прозы.

Второй момент — это музыка. Конкретнее — «Соната для арпеджионе» Шуберта, с которой меня познакомил дед в 2012 году. В предыдущих ответах я периодически упоминал круг наших семейных интересов, включая темы разговоров с дедом. В круг этих тем входит и музыка. Дед увлекается собирательством разных композиций (и композиторов, и исполнителей) и часто делится со мной находками. Наряду с классикой, нас интересуют и авангардные течения, и аутентичное исполнительство. Вот как раз через последнее мы и узнали про арпеджионе, про то, что сонату, которую часто играют на виолончели, Шуберт писал именно для арпеджионе. У нас появилась целая коллекция исполнений этого произведения (разные варианты как на арпеджионе, так и на виолончели, альте, контрабасе). Меня в 2012 году особенно впечатлило исполнение сонаты, записанное в 1974 году (получается, на её 150-летие), принадлежащее Клаусу Шторку (арпеджионе) и Альфонсу Контарски (хаммерфлюгель). Как раз подходил юбилейный для сонаты 2014 год, и мне стало интересно попробовать написать венок сонетов, который я назвал «Сонеты арпеджионе» — с подзаголовком «поэма-элегия». Работа над этим произведением, которая длилась весь 2013 год (в 2014 году я только предпослал ему небольшое прозаическое вступление), также послужила фактором, пробудившим мои поэтические чувства.

Некоторые стихи мне начинали приходить в голову ещё до того, как я принял решение обратиться к поэтическому творчеству. Уже в 2012 году мне пришли первые две строфы, которые позже, в 2014 году, переросли в стихотворение «Ночная дума». По всей видимости, эти четверостишья были навеяны Тютчевым, например, его стихотворением «Как океан объемлет шар земной…», хотя я и не назвал бы Тютчева своим самым любимым поэтом ни тогда, ни сейчас (при этом по онтологичности и философичности у нас есть некоторая близость). Учитывая, что пришедшие в голову строчки я отнюдь не берёг и вовсе не думал продолжать, удивительно, как они в течение двух лет удерживались в моей памяти, пока я их не решил записать и развить.

На первых порах мне особенно поспособствовали вхождению в мир стихотворчества Есенин (тут — романтическая вообще и любовная в частности линия вместе с его Шаганэ и проч.), а также Блок (и любовная, и больше общая философская линия), чуть позже, в 2015 году, — Мандельштам. Двое последних как раз и ответственны за настройку моего первоначального поэтического камертона (улыбается).

— Александр Суворов в числе самых любимых поэтов называет Александра Твардовского. А какой главный ориентир для тебя (и почему)?

— Думаю, главными ориентирами или учителями для меня остаются Блок и Мандельштам (они же — из ряда любимейших, вместе с Есениным, Фетом и, наверное, Маяковским), а также Волошин. Думаю, причины, главным образом, содержательные: близость поднимаемых философских тем, возможно, и некоторые стилистические склонности. В конце концов, Блок ввёл меня в сени символизма, Мандельштам впервые обратил моё внимание на глубокий смысл, скрывающийся в простых вещах, уж не говоря о его философии времени (я даже написал своеобразное продолжение его стихам, посвящённым веку — «Мой век»). Волошин интересен поднимаемыми им философскими проблемами и тем, как он их пытается решить. Кроме того, Волошин привлекает и личностно, как истинный Герой своего времени, Поэт и Философ не только в слове, но и в остальной деятельности («остальной» — потому что слово тоже есть деятельность). Хотя его творчество я не сразу воспринял, особенно когда добрался до верлибров (к тому времени уже начал было привыкать к его тягучести — и тут такое!..). Однако самые сильные его философские идеи, по большей части, выражены им именно в верлибрах, и со временем я осознал, что с особым чувством возвращаюсь к этим его стихам и поэмам.

Среди ориентиров я бы ещё назвал Рэя Брэдбери. Это, конечно, больше относится к прозе, однако можно без особой натяжки говорить и о поэтике Брэдбери. Его я воспринимаю не как фантаста, а как фантазёра и большого философа. Кстати, одно стихотворение — «Разговор в ночи» — прямо вдохновлено его одноимённым рассказом.

И ещё, пожалуй, я мог бы именно среди ориентиров — по форме и, отчасти, по содержанию — назвать «Чжуан-цзы». Опять же, это относится не совсем к поэзии. Но мне хотелось бы найти способ, которым можно было бы, примерно как Чжуан Чжоу и его ученики, одновременно живо и серьёзно изложить глубокие философские проблемы.

Также на поэтическое творчество влияют в той или иной степени и другие авторы, в частности, и те, кто не только не был поэтом, но и вообще был философом или серьёзным учёным (например, Умберто Эко — хотя он и известен как художественный писатель). Это влияние тематическое, содержательное.

— Как к тебе приходят новые стихи и что самое важное ты пытаешься в них вложить?

— Приходят по-разному. Бывает, что внезапно прилетает стихотворение целиком или почти целиком. Однако это очень редко и такие стихи коротки. Так случилось, например, с «Дыханием» и «Думой».

Бывает, приходит не всё стихотворение целиком, но в более или менее стройном виде какие-либо отрывки из него, скажем, четверостишье или два. Я уже рассказывал выше про «Ночную думу»; из таких стихов можно назвать и «Открытие вечности».

Чаще всего, наверное, меня посещают отдельные строчки или словосочетания, которые по тем или иным причинам мне кажутся интересными. Я либо сразу понимаю, что из этого может родиться хорошая вещь, либо (особенно когда пришедшее в голову совсем странно) пытаюсь понять, стоящее ли это явление, с какой идеей потенциально оно может быть связано. Для меня в любом случае важно, чтобы у стиха была идея, то, что могло бы оправдать его существование. На самом деле, стихотворного и полустихотворного материала ко мне приходило больше, чем я записал и развил; какие-то строки тут же и улетают, какие-то ещё держатся, а потом также перестают быть важными для меня. Я взял на вооружение правило — не нужно во чтобы то ни стало записывать любую поэтическую идею или строчку, пока ты не уверен, что из этого может что-то вырасти. Если это что-то по-настоящему важное и ценное, оно сохранится в памяти и будет напоминать о себе, если же исчезнет, то жалеть не стоит. Возможно, отчасти сказался опыт с «Ночной думой», которая лежала у меня почти два года в голове; она не единственная, кого я так удерживал в уме более или менее долгое время. Ещё один пример — «Полёты», его первое четверостишье также лениво пылилось в моей памяти с 2016 по 2019 год:

Ах, челнок, подними меня

Прямо в сини небесного свода,

Чтобы, вдребезги выплеснув воду,

Опустить на тугие моря!

И я его не рассматривал всерьёз, пока всё-таки не пришёл к выводу, что нужно записать и завершить (оно включено в сборник «Тень музыки»).

Возвращаясь к ситуациям, когда мне приходят отдельные строки или словосочетания, могу привести два примера. Первый — «Закат» (помню, Геннадий Каневский как раз обратил внимание на эти слова: «Луною солнце вспорото»). Мне сперва пришла эта броская строка. Через короткое время сложилось и первое четверостишье. Но сначала я крепко посовещался с моими родственниками: что, с их точки зрения, могло бы напомнить эту картину, можно ли встретить хотя бы приблизительно этот образ в природе; заодно расспросил про «красное золото». Мне предложили даже несколько вариантов. Тем не менее, я всё это воплотил только несколько месяцев спустя, когда текст вместе с идеей окончательно устаканились в моём понимании.

Другой пример — «Вечереющий пейзаж». Точкой вдохновения послужил наш разговор с дедом во время вечерней прогулки в августе. Дед сказал: «Жару сбросило». А я (как мы, бывает, перешучиваемся): «Кто же сбросил?» Дед слегка рассмеялся: «Наверное, время». И тут я понял, что строка есть и что она требует развития: «[Но] время сбросило жару».

Иной раз первой возникает идея (либо некий внутренний заказ), вокруг которой я и строю стихотворение, или простое желание — сперва необъяснимое, без особой чёткой идеи, написать на какую-то ещё размыто понимаемую тему. Кажется, так случилось с «Разговором в ночи», когда я вдохновился рассказом Брэдбери и мне захотелось написать что-то такое же пронзительное, ночное и проч. Подобная внезапная задумка может прийти где угодно — потом сажусь за стол, перед компьютером, обдумываю идею, начинаю писать текст — и постепенно приходит более полное понимание того, что это за идея и как её нужно воплощать. Иногда на это достаточно потратить несколько часов, иногда — несколько дней, а порой я делаю перерывы и возвращаюсь к уже написанным строкам позже.

Короче говоря, пути рождения стиха различны. Думаю, мне, в целом, знаком тот самый процесс, который Волошин описал в «Рождении стиха» (от «мук творчества» вкупе с попыткой понять смысл и до внезапного озарения).

Если мир полон смысла и жить нужно осмысленно, то поэзия, да и литература и подавно должны быть осмысленными (улыбается). Поэтому мне важно в стихах раскрыть ту или иную грань мира. Это может быть либо прямое философствование, либо показ фрагмента мира, чтобы отразить его чудо, акцентировать по той или иной причине на нём внимание (здесь подходит пейзажная лирика, «Маленький гербарий», например).

Да, пожалуй, главная идея, которая в той или иной степени проводится в моих произведениях, — идея светлого ощущения чуда, которым является мир, идея сопричастности ему, идея того, что мы в нём — прохожие, но не просто прохожие, а странники, идея поиска. С идеей поиска связан и другой принципиальный момент — попытки отразить или даже раскрыть парадоксальность мира.

Хотя, конечно, не все стихи можно назвать светлыми; например, «Азраил» или «Мой век». Подобные стихи, напротив, тематически и содержательно более драматичны, нацелены на размышление над болезненными сторонами нашего мира. Но даже в таких стихах вольно или невольно у меня возникают, так сказать, оптимистические посылы, порой неожиданно для самого меня.

Если возвращаться к вопросу об ориентирах, но уже увязывая этот момент с ролью поэзии как свидетельства и выразителя чуда, я хотел бы вспомнить коротенькое стихотворение Какиномото-но Хитомаро (VII-VIII вв.; перевод А.Е. Глускиной):

Вздымается волна из белых облаков,

Как в дальнем море, средь небесной вышины,

И вижу я:

Скрывается, плывя,

В лесу полночных звёзд ладья луны.

Мне кажется, достаточно даже одной последней строчки, и за неё можно многое отдать: с таким изяществом и преподнесено описание, и указано на глубокий философский смысл, на то, что в мире ты не одинок. (Безусловно, необходимо отдать дань мастерству переводчицы).

— Насколько велика проблема одиночества, с которой часто сталкиваются слепоглухие люди? Ощущаешь ли ты что-то подобное по отношению к себе?

— Если и ощущаю, то настолько редко, что подобным ощущениям не придаю особого значения. Слава Богу, у меня есть множество причин и поводов, чтобы не чувствовать себя одиноким (улыбается). Это и творчество, и научные и философские искания, и общение с людьми вживую или через социальную сеть, и путешествия…

— Каким ты в целом (в общественном или технологическом смыслах) видишь будущее слепоглухих людей?

— Ограничусь выражением надежды (а не прогнозом): надеюсь, что это будущее будет общественным, а технологии будут постольку, поскольку они станут именно помощниками, а не исключительно стилем и образом жизни. Очень надеюсь, что у слепоглухих будут оставаться и приумножаться имеющиеся возможности для активной жизни — такой же (конечно, почти такой же — учитываем объективные ограничения слепоглухоты), как и у всех людей. Для этого, я убеждён, необходимо взаимовстречное движение: как общества в сторону слепоглухих, так и слепоглухих в сторону общества.

Беседовал Владимир Коркунов